- 15人が選んだ幸せの道

- 『15人が選んだ幸せの道』は2000年にアチーブメント出版より刊行されたウィリアム・グラッサー博士の書籍である。選択理論を用いたカウンセリング手法である「リアリティ・セラピー」の事例を多数掲載している。カウンセラーとクライアントの会話がそのまま掲載されており、実際にカウンセリングルームにいるかのように読むことができる。原題は『Reality Therapy in Action. 』。

- 3R

- グラッサーは、行動を選択する際の判断基準として次の3つの項目をあげている。

・Right(社会正義に反しないか)

・Reality(現実的か)

・Responsibility(責任:他の人々の欲求充足の邪魔をすることがないか)

これら3項目は、頭文字をとって「3R」と呼ばれている。 - AB-CDEFG

- リアリティセラピーにおいてクライアントと良好な人間関係を築くための指針として

掲げられている以下の項目の頭文字を取ったものである。

・常に(Always Be)

・礼儀正しく(Courteou)

・改善できると固く信じ(Determined)

・熱意をもって(Enthusiastic)

・揺ぎ無く(Firm)

・誠実である(Genuine) - Iメッセージ

- Iメッセージとは、マネジメントやフィードバックで使うことが薦められる、

「自分(I)」を主語にしたメッセージの仕方である。

例えば、「私はあなたの今回の失敗をこう思っている」という表現の仕方で、

自分が個人的に注目していることを表現できるだけでなく、

他者評価を絶対的評価としておしつけない表現なので、

部下や生徒にひとつの情報として受け入れられやすい。 - RWDEPC

- RWDEPCとは、カウンセリング(リアリティセラピー)や営業活動に用いられるフレームワークである。選択理論をベースにしている。RはRelation,WはWants,DはDoing,EはEvaluation,PはPlanning,CはCommitmentを意味する。クライアントやお客様と信頼関係を築き(R)、クライアントの求めるものを明確化し(W)、求めるもの対してやっていること(D)を聞く。そこで自己評価を促し(E)、今のクライアントの行動・考え方やお客様の情況が、求めるものを手に入れるのに効果的かを確認する。もし不十分であるなら、新しい行動や商品の必要性が明確になるので、その上で初めて対策を考え(P)、カウンセリングで得た新たな行動のアイデアや、商品を活用して求めるものに向かっていくという約束をして(C)、カウンセリング・営業活動が完結する。

1996年以降はセルフカウンセリングとして用いられてる。 - Youメッセージ

- Youメッセージとは、マネジメントの現場で避けるべきメッセージ方法とされる。

相手を主語にし、「あなたはこうだ」という表現の仕方で、

Youメッセージを使われた部下や生徒は、他者評価を押しつけられ、

一つの現象に対して一義的な解釈しか出来なくなってしまう傾向にある。

- 愛・所属の欲求

- 愛・所属の欲求とは、5つの基本的欲求の1つである。愛し愛されたい、誰かと一緒にいたい、グループで行動したいといった欲求である。力、自由、楽しみとともに精神的な欲求を構成する。独りで満たすことのできない唯一の欲求である。

愛・所属の欲求には主なものに以下の要素があります。

愛…人とのかかわりを大切にし、交友の幅は広くなくても、深いかかわりを望むといった傾向。

所属・・・たとえ深くはなくても幅広く人と関わることを好み、メンバーとともに何かをすることに喜びを感じるといった傾向。

(※5つの基本的欲求のそれぞれの欲求の要素は、柿谷研究室の結果に基づくものです。) - あなたの子どもが学校生活で必ず成功する法

- 『あなたの子どもが学校生活で必ず成功する法』は2001年に刊行されたウィリアム・グラッサー博士の書籍である(アチーブメント出版)。選択理論を導入した学校であるクオリティ・スクールの考え方と実例が載っている。原題は『Every Student Can Succeed. 』。2001年。

- イメージ写真

- イメージ写真とは、人が生まれながらにもっている5つの基本的欲求を

満たすと考えられる人・物・状況を映しだしたもののことである。

イメージ写真は上質世界に蓄えられ、

人はそのイメージを現実世界で手に入れようと動機づけされて行動する。 - ウィリアム・グラッサー

- 医学博士

1925年米国オハイオ州生まれ、ウエスタン・リザーブ大学医学部で博士号修得。

精神医療の新しいアプローチ『リアリティセラピー』で広く影響を与えると共に、

精神科医として幅広く活動。

公教育に関心を持ち、教育で上質を追求する改革を試み、

『クオリティ・スクール』を著した。

- 感情

- 全行動ページを参照

- 価値のフィルター

- 価値のフィルターとは、知識のフィルターを通過した情報に対して、個人的な価値判断を加えるフィルターのことを言う。このフィルターを通る際に、例えば「善い・悪い」、「好き・嫌い」の判断がなされる。価値のフィルターにおける判断には、その人の上質世界が影響を及ぼしている。

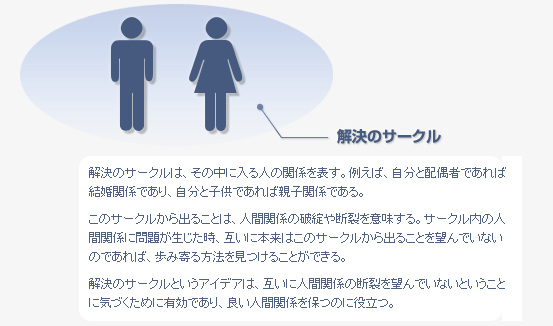

- 解決のサークル

- 解決のサークルとは、リアリティセラピーにおける人間関係を改善するためのアイデアのひとつであり、結婚カウンセリングなどによく使われる。

- 柿谷正期

- 元 立正大学心理学部教授。臨床心理士。精神保健福祉士。日本カウンセリング学会認定カウンセラー。日本選択理論心理学会会長。選択理論、リアリティセラピーの日本での第一人者であり、ウィリアム・グラッサー協会認定シニア・インストラクターでもある。著書「幸せな夫婦になるために」(いのちのことば社)ほか、訳書「グラッサー博士の選択理論」「結婚の謎(ミステリー)」「15人が選んだ幸せの道」「ハッピーティーンエイジャー」(すべてアチーブメント出版)他。

- 勝間和代

- 勝間和代は、顧客コストを下げるため、身近な人間関係だけでなく、顧客の心理の理解にも応用できる心理学として、「勝間式利益の方程式」の第5章で「グラッサー博士の選択理論」を紹介している。また、「結婚の謎(ミステリー)」も2回紹介されており、「効率が10倍アップする新・知的生産術-自分をグーグル化する方法-」の「おすすめ書籍116:自然科学・社会科学を読む36冊」と、「勝間和代のインディペンデントな生き方実践ガイド」の「インディを目指すなら、これだけは読んでおくべき!」厳選20冊の中に登場する。

- カーリーン・グラッサー

- カーリーン・グラッサーはウィリアム・グラッサーの妻である。「結婚の謎」(アチーブメント出版)などをウィリアム・グラッサー博士とともに著している。

- 柿谷寿美江

- 柿谷カウンセリングセンター元副所長。日本選択理論心理学会元常任理事。

『幸せを育む素敵な人間関係』著者。

2011年3月17日、逝去。享年61歳。

生前の選択理論普及の功績を称え、送る会には約300名ほどの参列者が訪れた。 - 基礎プラクティカム

- 選択理論の理解とリアリティセラピーの手法を学ぶ世界共通のトレーニングプログラムのうち、

集中基礎講座を修了した方が参加できる講座です。

臨床演習を6人単位で12時間で行います。

残り18時間は、間接スーパービジョンと呼ばれるものが行われ、

担当スーパーバイザーに書面等を通じた事例報告などを行っていただきます。 - 基本的欲求(5つの基本的欲求/ベーシック・ニーズ)

- 5つの基本的欲求ページを参照

- 共同学習(cooperative learning)

- 競争ではなく、協調で最高の学習が得られると言う理念は、共同学習(cooperative learning)の形で実践されている。グループ学習とは呼ばずに共同学習と呼ぶ理由は、共同学習のほうがお互いに生徒同士がともに学習する姿勢を感じるからである。共同学習では生徒が生徒に教える、教えられるということが普通となる。教えることは学習することであり、教えられないということは、理解の度合いを高める必要を示唆しているかもしれない。また教えることによってコミュニケーションの技術を磨くことにもなる。競争の問題点については、コーン(1986)がその著書の中で、データを駆使しながら指摘している。(柿谷正期,1997)共同学習についての研究は、アメリカでは目覚しい。

- クオリティ・コミュニティ

- クオリティ・コミュニティとは、選択理論を土台とした地域社会のことである。1997年、ニューヨーク州コーニング市でクオリティ・コミュニティの最初の試みが始まった。

- クオリティ・スクール

- クオリティ・スクール(グラッサー・クオリティ・スクール。GQS)とは、ウィリアム・グラッサーの提唱する選択理論をベースにした学校である。「7つの致命的習慣」は排除され、教師と生徒が友好関係で結ばれ、生徒達が上質な学習成果を手にするためにエネルギーを注げるような学校のシステムがとられている。それゆえ、教師・生徒・保護者のすべてが選択理論を学んで生活に活かしていることが求められる。

例えば、授業運営の重要な取組みの一つとして、共同学習(Cooperative Learning)が実践されている。共同学習では、個人の学習の成果がグループの課題達成に最大限の効果を及ぼすように構成されており(積極的相互依存)、自己価値とグループの協力を向上させるようになっている。

世界で初めてクオリティ・スクールに認定されたアメリカ・ミシガン州の公立小学校ハンティントンウッズ校では、競争ではなく協調で最高の学習が得られるという理念のもと、教師も生徒も共に基本的欲求を満たせる楽しい学校作りがなされている。学力の面でも質の高い取り組みがなされ、生徒たちの成績は州の平均を上回った。 - クオリティ・タイム

- クオリティタイムとは、他の人と過ごす良質な時間のことで、

自ずと会話やコミュニケーションがはずむようになるものを言う。

クオリティタイムを過ごすためには以下の条件が必要となる。

①努力が必要なもの

ジョギングやウォーキングなど。テレビを見る・音楽を聞くなどは適さない。

②お互いに価値があると認めているもの

お互いの上質世界に入っているものであることが重要。

③相手に意識が向くもの

映画・ドライブなどその活動を通して互いを意識しないものは、クオリティタイムにならない。

④繰り返し行えるもの

一ヶ月に一度より一週間に一度。理想は毎日繰り返し行えるようなものがよい。

⑤限られた時間で行えるもの

継続性が大切なので、一回の時間は短くていい。

⑥話題は安全なもの(対立が生まれないもの)

活動中に会話をする場合には、対立が生まれないようなものにする。

⑦批判しない

相手を馬鹿にしたり非難したりしない。 - クオリティ・ワールド

- クオリティ・ワールドとは、それぞれの人間に固有な、基本的欲求を最も満たすイメージの世界である。このイメージの世界には、例えば大好きな食べ物や一緒にいたい人、成し遂げたい成果や成績、自分の趣味や欲しい物、大切にしている信条や哲学などが含まれる。

- グラッサー博士の選択理論

- 「グラッサー博士の選択理論-幸せな人間関係を築くために-」とは、2000年にアチーブメント出版より刊行されたグラッサー博士の書籍である。原題はChoice Theory-A New Psychology of Personal Freedom-で、1998年に刊行された。

- 警告!

- 『警告!-あなたの精神の健康を損なうおそれがありますので精神科には注意しましょう-』 はウィリアム・グラッサー博士の書籍である。精神科医で処方される薬の危険性や効果の薄さを指摘し、 いわゆる「精神病」の原因となっている、不満足な人間関係を修復することを提唱している。 理論と実例がどちらも掲載され、選択理論のカウンセリングにおける効果性を裏付けている。 原題は『Warning: Psychiatry Can Be Hazardous To Your Mental Health. 』。2004年刊行。

- 結婚の謎

- 『結婚の謎(ミステリー)』はウィリアム・グラッサー博士とカーリーン・グラッサーの共著の書籍である。日本では2003年、アチーブメント出版より刊行された。グラッサー夫妻のもとに、「私にとって結婚は謎(ミステリー)です」というメールが届いたことから、メールを送った女性とその夫、夫の不倫相手の女性とさらにその夫という2組のカップルを題材に、結婚の実像を描いている。

- ケンブリッジ・プログラム

- ケンブリッジ・プログラムとは、グラッサー博士とカーリーン氏が関わったシュワブ中学校において導入されたプログラムである。イギリスの名門大学から名前を取り、この名前がついた。このプログラムでは古い工作室が使われたが、教室にはペンキを塗るなどして「教室っぽさ」が排除された。教科ごとに教室をわけ、生徒は自分の都合で習いたい教科を個人教授で勉強できた。生徒たちには「過去の失敗は忘れよう。高校に進むだけの技術と知識があることだけ見せて欲しい」という対応がなされ、やるべきことを終えたらすぐにその教科は履修済みとなった。対象は中学1年生を4回も繰り返したり、授業を妨害するような問題のある生徒だったが、「努力は必要だが、失敗はない」という空間で、生徒たちはやる気を取り戻し、1995年2月のプログラム開始から夏期学校が終わるまでに対象の170人のうち148人が高校へ進学した。

(ウィリアム・グラッサー『グラッサー博士の選択理論』アチーブメント出版、2000年、424頁) - 現実世界

- 人を取り巻く外界に存在する世界のことを現実世界と呼び、

誰の知覚のシステムも通過せず、解釈が加えられていないものである。

しかし、私たちが「現実世界」について話す時、それは一人ひとり異なる知覚を通った、

「知覚された世界」について話しているに過ぎない、

つまり、他人は自分と同じようには世界を知覚していないという事実に注意が必要である。 - リアリティセラピー(現実療法)

- リアリティ・セラピー(現実療法)とは、選択理論をベースにしたカウンセリング手法である。リアリティセラピーが他の療法と大きく違う点は、過去ではなく現在に焦点を合わせ、より良い将来を選択するお手伝いをすることである。選択理論は、人が幸せな人生を送ろうとするなら、過去がどんなものであろうと、今を生き、今の情況で計画したほうが、より望む結果を手に入れやすいことを教えている。そのため、「リアリティセラピーは、効果のある療法といえる。リアリティ・セラピーの実践にあたっては、温かい信頼できる関係をクライアントと築き、クライアントの望んでいるものと、現在選択している行動を自己評価に基づいて、達成しやすい願望を手に入れる方法をともに考える。グラッサー博士の選択理論は、教育分野ではグラッサー・クオリティ・スクールの中核である。また、マネジメントの必要な領域では、リード・マネジメントを支える基本理念である。

- 行為

- 全行動ページを参照

- コネクテッド

- グラッサー博士は、温かい人間関係のある状態をコネクティッド(connected)と表現している。

- 思考

- 全行動ページを参照

- 幸せな結婚のための8つのレッスン

- 『幸せな結婚のための8つのレッスン』は、2007年に刊行された書籍である。ウィリアム・グラッサー、カーリーン・グラッサー共著。アチーブメント出版。夫婦がカウンセリングなしで幸せな結婚生活を築くために、この本を読みながら話し合い、実践していくことを主張している。

- シュワブ中学校

- シュワブ中学校はシンシナティ市の公立学校である。1994年の秋から、グラッサー博士とカーリーン氏が関わり、クオリティ・スクール的な要素が導入された。中学1年生を4回も繰り返したり、授業を妨害するような問題のある生徒が170人いたが、ケンブリッジ・プログラムというプログラムを導入した結果、170人のうち148人が高校へ進学した。このプログラムは1995年2月から始まったが、夏期学校が終わるまでにこれだけの成果を出した。

- 自由の欲求

- 自由の欲求とは、5つの基本的欲求の1要素である。人に束縛されたくない、自分の思い通りにしたいといった欲求である。力の欲求、楽しみの欲求とともに精神的な欲求を構成する。

自由の欲求には主なものに以下の要素があります。

解放…縛られたくないという思いの強さや、時間や規則に縛られることを好まないといった傾向。

変化…現状維持に満足せず変化を志向していく傾向。

自分らしさ…人の意見に流されることなく、自分らしくありたいと言う傾向。

(※5つの基本的欲求のそれぞれの欲求の要素は、柿谷研究室の結果に基づくものです。) - 集中基礎講座

- 選択理論の理解とリアリティセラピーの手法を学ぶ世界共通のトレーニングプログラムのうち、

リアリティセラピーの基礎的な学びを深める講座です。

カウンセリング、選択理論、リアリティセラピーを使ったカウンセリング手法を

ロールプレイで実践的に学びます。

定員は 12名(+1名)で、学習に要する時間は27時間、通常4日間で行なわれます。 - 集中上級講座

- 選択理論の理解とリアリティセラピーの手法を学ぶ世界共通のトレーニングプログラムのうち、

トレーニングの最終段階にあたる講座です。

米国では認定講座とも呼ばれており、10人で32時間が費やされます。

15分程度のプレゼンテーションが参加者全員からなされ、高度なロールプレイが求められます。 - 集中中級講座

- 選択理論の理解とリアリティセラピーの手法を学ぶ世界共通のトレーニングプログラムのうち、

基礎プラクティカムを修了した方が参加できる講座です。

定員12名(+1名)で行われる、参加者の求めに応じたオーダーメイド的な講座で、

難易度の高いロールプレイが行われます。

時間は27時間、通常4日間で行なわれます。 - 上級プラクティカム

- 選択理論の理解とリアリティセラピーの手法を学ぶ世界共通のトレーニングプログラムのうち、

集中中級講座を修了した方が参加できる講座です。

基礎プラクティカム(リンク)と同じように臨床演習が12時間、

間接スーパービジョンが18時間求められています。 - 上質世界(クオリティ・ワールド)

- 上質世界とは、それぞれの人間に固有な、基本的欲求を最も満たすイメージの世界である。このイメージの世界には、例えば大好きな食べ物や一緒にいたい人、成し遂げたい成果や成績、自分の趣味や欲しい物、大切にしている信条や哲学などが含まれる。

- 上質

- 上質とは以下のように定義される。1、温かい人間関係の中で生まれる2、強制のないところから生まれる3、自己評価から生まれる4、そのとき最善のもの5、いつでも改善できるもの6、役立つもの7、気分の良いもの(しかし、破壊的でないもの)

- 人生が変わる魔法の言葉

- 『人生が変わる魔法の言葉-親と子・夫と妻・恋人たちのMiracle Words-』は、ウィリアム・グラッサー、カーリーン・グラッサーの書籍。日本では2006年に刊行された(アチーブメント出版)。選択理論の言葉と外的コントロールの言葉を比較しながら学ぶことができる。原題は『The Language of Choice Theory. 』で、1998年に刊行されている。

- 自己評価(self-evaluation)

- 自己評価とは、「他人によって評価される他者評価に対して、自分の学習、行動、性格、意欲などを自分自身で評価すること」である。グラッサーはデミングの「人は他人を評価してはならない」という言葉の重要性に着目し、これを少し言い換えて「人は他人を公に評価してはならない」と言っている。「人間関係を破壊せずに行動を促す」という点に着目すると、大切なのは当事者が自己評価をすることが必要だからである。例えば、ビジネスの世界における上質な結果や生産物は、上から命令されてできるものではなく、また検査過程を厳しくして達成されるものでもなく、当事者の自己評価によってのみ生まれる。教育の世界では、教師が生徒を評価するのではなく、生徒が自己評価することで、勉強の必要性を自ら見出すことが重要である。グラッサー博士は、リアリティセラピーの中でも重要なステップとして、はじめから自己評価の概念を導入しており、後にRWDEPCのフレームワークが完成すると、このステップはE:Evaluationとなった。また、自己評価はself-evaluationであって、self-esteemではないので、自己評価を「自己像、セルフイメージ、自己肯定感の高低」といった意味で捉えるのは誤りである。

- 自律を促す質問

- 自律を促す質問とは、以下の3つの質問のことである。

これを用いることで、批判することなくより高い成果を目指しやすくなる。

(1)あなたのしたことでよかったことは何ですか?

(2)もう一度同じ機会が与えられたら、どこをどのように変えますか?

(3)私に手伝って欲しいことがありますか? - 生存の欲求

- 生存の欲求とは、5つの基本的欲求の1要素である。食欲・睡眠欲・性欲などの欲求のことである。唯一の身体的な欲求であり、人間以外の他の動物も持っているものと考えられている。

生存の欲求には主なものに以下の要素があります。

安全・安定…進んで冒険をするようなことはせず、安定した生活を望む傾向。

健康・・・規則正しい生活をし、日常的に健康に心がけるといった傾向。

(※5つの基本的欲求のそれぞれの欲求の要素は、柿谷研究室の結果に基づくものです。) - 生理反応

- 全行動ページを参照

- 精神病

- グラッサー博士は、いわゆる精神病というものは存在しないと主張している。現代の精神科は、脳内物質の異常などに精神病の原因を求め、薬で治療しようとするが、グラッサー博士はこのやり方に対し警告している。薬の副作用は危険なものであるし、いくら薬を投与しても、根本的な原因である欲求の不満足を解決しなくては意味がないからである。

- 責任

- ウィリアム・グラッサーは選択理論において、

「他人の欲求充足を妨げずに、自分の欲求を充足すること」

と責任の概念を定義している。 - 選択理論10の原理

- 選択理論の10の原理とは、グラッサー博士の主張する、外的コントロール心理学を選択理論に置き換えるための考え方をまとめたものである。この原理を通して、私たちはより個人の自由を再定義し、より多くの自由を手にできる。

(1)私たちがコントロールできる行動は唯一自分の行動だけである。

(2)私たちが与えることができるもの、他の人から受け取るものは全て情報である。

(3)長期に渡るすべての心理的問題は、人間関係の問題である。

(4)問題のある人間関係は、常に私たちの現在の生活の一部である。

(5)過去に起こった苦痛は私たちの現在に大きく関係しているが、この苦痛な過去に再び戻ることは、今、私たちがする必要のあること、すなわち、重要な現在の人間関係を改善することに、ほとんど、あるいは全く貢献できない。

(6)私たちは、遺伝子に組み込まれた5つの欲求、すなわち、生存・愛と所属・力・自由・楽しみの欲求によって駆り立てられる。

(7)私たちは、上質世界に入っているイメージ写真を満足させることによってのみ、こうした欲求を満たすことができる。私たちの知っている全ての中で、上質世界に選択していれるものが、もっとも重要である。

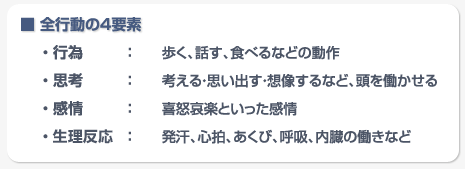

(8)私たちが誕生して死を迎えるまでに出来ることはすべて行動である。あらゆる行動は、全行動で、4つの分離できない構成要素、行為・思考・感情・生理反応によって成り立っている。

(9)全ての全行動は、動詞、あるいは不定詞や動名詞によって表現され、最も認めやすい要素によって呼ばれる。例えば、私はうつで苦しんでいる、あるいは落ち込んでいるではなく、「私はうつ行動を選んでいる」あるいは「うつをしている」である。

(10)全ての全行動は選択されたものであるが、私たちが直接コントロールできる要素はこうと思考だけである。しかしながら、自分の感情と生理反応のコントロールは、間接的に私たちが行為と思考をどのように選択するかによって行っている。 - 整理された行動

- 整理された行動とは、私たちが行動を選択するときの選択肢のひとつである。いつも選択している行動など、やりなれたものが「整理された行動」に分類される。ただし、最終的に整理された行動が選択されたとしても、創造性は常に働いている。

- 全行動

- 全行動(total behavior)とは、私たちの行動の要素を4つに分解したものである。私たちの行動は全て4つの要素が関連しており、「全」体的であるため、通常の「行動」という言葉と区別するために全行動と呼ばれる。

- 創造性(クリエイティビティ)

- 創造性とは、既に知っている整理された行動と求めているものが得られないときに、新たに生み出す再整理中のことである。価値フィルターを通った情報は、苦痛感情・否定的価値を伴う情報と快適感情・肯定的価値を伴う情報、また中立的な情報に分かれる。

例えば嫌いな上司からの電話など、苦痛感情を伴う情報には、「どうしたらそれを避けられるか」という創造性を発揮する。

また、「1ヶ月後に彼女の誕生日がある」といった快適感情を伴う情報には、「どうしたらより気分が良くなるか」という可能性を模索する創造性が発揮される。

中立的な情報には特に注意は払われない。

- 楽しみの欲求

- 楽しみの欲求とは、5つの基本的欲求の1要素である。好奇心や遊び、新たな知識への欲求である。力の欲求、自由の欲求とともに精神的な欲求を構成する。

楽しみの欲求には主なものに以下の要素があります。

ユーモア…ユーモアに富みいろいろなことを楽しみたいという傾向。

好奇心…幅広く興味・関心を持ち、新しいことにチャレンジしたい傾向。

学習・成長…「学ぶ」ということにも楽しみを見出し、自らの能力の向上に励むといった傾向。

創造性…柔軟で斬新な発想を元に、創造的な活動をしたいといった傾向。

(※5つの基本的欲求のそれぞれの欲求の要素は、柿谷研究室の結果に基づくものです。) - 力の欲求

- 力の欲求とは、5つの基本的欲求の1要素である。

欲しいものを手に入れたい、注目を浴びたい、貢献したい、他人に勝ちたいといった欲求である。

自由の欲求、楽しみの欲求とともに精神的な欲求を構成する。

力の欲求には主なものに以下の要素があります。

達成…目標に向かって努力し、自分の得たいものを得たい、成し遂げたいといった傾向。

承認…自分の実力や努力について人から認められたいといった傾向。

貢献…人が進んで取り組まないことにも取り組み、人をサポートする仕事に

喜びを感じるといった傾向。

競争…他人にも勝ちたい、また自分自身にも打ち勝ちたいといった傾向。

(※5つの基本的欲求のそれぞれの欲求の要素は、柿谷研究室の結果に基づくものです。) - 致命的な7つの習慣

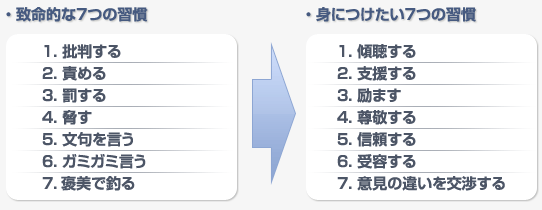

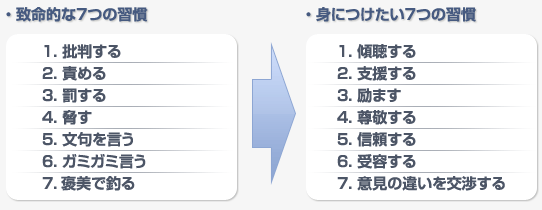

- 致命的な7つの習慣とは、ウィリアム・グラッサー博士の主張する、人間関係を破壊する7つの習慣のことである。以下の7つがある。また、これの逆に人間関係を近づける7つの習慣として、「身につけたい7つの習慣」も提唱されている。

- チョイス・コミュニティ・プロジェクト

- チョイス・コミュニティ・プロジェクトとは、ウィリアム・グラッサー博士が指導するニューヨーク州コーニング・ペインテッドポースト地区で今実践されている地域改善のプロジェクトである。選択理論をともに学ぶことで、コミュニティ全体が上質な地域社会つくりを目指している。実際には次のような取り組みがなされている。

◎学校の教師・生徒・親によるクオリティスクール作り

◎子供を虐待から守り夫婦関係を改善し家族内暴力を減少

◎医学的問題よりも心の疲労や人間関係のストレスから医療機関に行く人の問題を解決することによる

医療費削減

◎警察官と刑務所所員、受刑者が学び再犯率の低下

◎企業においては強制ではなく本人の自主性を育てるリード・マネジメントの導入 など - 知覚された世界

- 知覚された世界とは、知識のフィルターと価値のフィルターを通して、私たちが現実世界を解釈したものである。

私たちが「現実世界」を話す時、それはすべてそれぞれの「知覚された世界」を話しているに過ぎない。 - 知覚のシステム

- 知覚のシステムは【知識のフィルター】と【価値のフィルター】とで構成されており、この二つのフィルターを通すことによって現実世界に対する解釈を形成するものである。知識のフィルターによって、五感を通して得られた情報が既知のものかそうでないかが分けられ、価値のフィルターによって自分なりの価値観のもとに識別が行われる。私たちが「現実世界」について話すとき、それは一人ひとり異なる知覚のシステムを通過し、解釈したものを話しているに過ぎないのである。

- 知覚のレベル

- 選択理論において、「知覚が高い」・「知覚が低い」という表現が使われる場合、

『個人による解釈がどれくらい加わっているか』ということを意味する。

知覚が高い:個人の価値観がより反映され、意味付け・解釈がなされている

知覚が低い:意味付け・解釈を行わず、ありのままを捉える - 知識のフィルター

- 知識のフィルターとは、五感を通して得られた情報が既知のものかそうでないかを分けるフィルターである。知っているものは良くも悪くも知覚されやすい。例えば、同じ新聞を読んでも、社説に注目する人もいればスポーツニュースに注目する人もいる。このように、事前に持っている情報量などによって、同じ情報に触れても脳に入ってくるものは異なってくる。ここに知覚のフィルターが作用している。

- ディスコネクテッド

- グラッサー博士は、温かい人間関係がない状態をディスコネクティッド(disconnected)と表現している。

- 到達ベースのクラスルーム(CBC/Competence-Based Classroom)

- 到達ベースのクラスルームとは、クオリティ・スクールにおけるアイデアのひとつである。略称CBC。現在のシステムでは、「教えて、テストし、成績をつける」で完結するが、CBCでは「教えて、テストし、その後全員が完全に、正確に答えるまで教え続ける」。生徒たちにはABCDFの5段階評価のうち、A(「優れている」)かB(「出来る」)のどちらかの評価が下され、それ以下の評価はつかない。CBCを導入したクラスでは、B以上の取り組みをしなければ単位を取得できないが、落第することもないし、生徒は必ずB以上の評価を得ることができる。さらに、生徒が望み、実際に行動すれば(教師の助手として、クラスのほかの生徒を教えたり、より難しい問題を解いたりするなど)A+以上の成績を得ることもできる。

- 同一性社会

- 「同一性社会」(原題:Identity Society,1972年)はウィリアム・グラッサー博士の書籍である。日本ではサイマル出版会が刊行し、現在は廃盤となっている。

- 日本選択理論心理学会

- 日本選択理論心理学会とは、選択理論・リアリティセラピーの継続学習を主目的にした学術団体である。「リアリティセラピー集中基礎講座」以上を学ぶと入会出来る。

- 日本リアリティセラピー協会

- 日本リアリティセラピー協会とは、米国ウィリアム・グラッサー協会と連携し、世界共通のプログラム「リアリティセラピー集中講座」の国内開催を主業務にしているNPO法人である。

- ハッピーティーンエイジャー

- 『ハッピーティーンエイジャー』は、ウィリアム・グラッサー博士の書籍である。子どもの抱える問題に焦点を当て、選択理論をベースにしたカウンセリングで親子が立ち直っていく実例を掲載している。

- 比較の場

- 私たちは、自分が求めているもの(いわゆる上質世界)と

自分が現実から知覚したもの(いわゆる知覚された世界)とを

天秤にかけるように比較している、と選択理論のなかでは考える。

このことを【比較の場】と呼ぶ。

比較の中でギャップが生じ、天秤の釣り合いが取れなくなると、

そのギャップを埋めるための行動をとるよう、

フラストレーション・シグナルが発せられる。 - フラストレーション・シグナル

- フラストレーションシグナルとは、比較の場において、

求めているものと知覚したものとにギャップが生まれると発せられるものである。

人はこのシグナルに反応して、ギャップを埋めようと行動する。 - ベンチューラ校

- ベンチューラ校とは、カリフォルニア州の教護施設に設置された学校で、1956年にグラッサー博士が精神科医として学校に関わった最初の学校である。女性対象で、15~19歳の問題を起こした生徒が入れられていた。精神科医の研修では「少女の非行の原因は家庭の貧困にある」と説明されていたが、彼女たちの意見では、「最大の原因は学校での落第にある」とのことだった。実際に彼女たちは勉強に取り組む能力には問題がなかった。取得した単位以外は何も記録しないことで落第をなくし、個人的な注目を与えることで、彼女たちがやる気を取り戻した。グラッサー博士のベンチューラ校での取り組みは、1969年出版の「落伍者なき学校」のベースになっている。

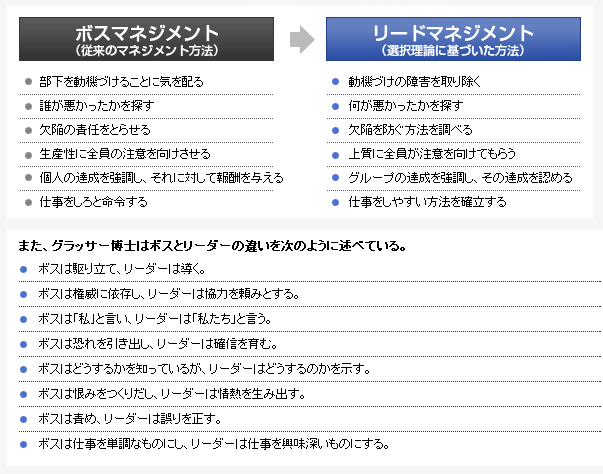

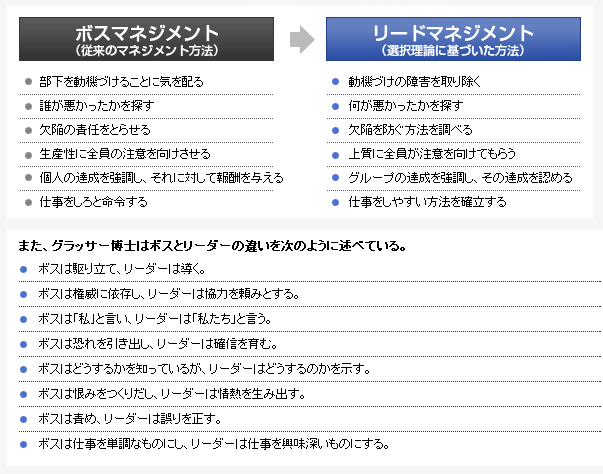

- ボス・マネジメント

- ボス・マネジメントとは外的コントロールに基づくマネジメントである。強制が大きな特徴のひとつであるが、強制されると人は自由の欲求を満たせず、不満がたまっていく。

- 身につけたい7つの習慣

- 身につけたい7つの習慣とは、ウィリアム・グラッサー博士の主張する、人間関係を近づける7つの習慣であり、以下の7つである。これと逆に、人間関係を破壊するものとして致命的な7つの習慣が主張されている。

- メンタルヘルス

- 「メンタルヘルス」はウィリアム・グラッサー博士の書籍である。

メンタルヘルス(精神に関わる健康)について分かりやすくまとめられており、

薬物投与だけに頼らない、人とのコミュニケーションや、

カウンセリングを用いて健康を保っていく秘訣が詰まった一作。

- 欲求充足

- 欲求充足とは、5つの基本的欲求を満たすことである。グラッサー博士は、「他人の欲求充足の邪魔をせず、自分の欲求充足をすること」を「責任」と定義している。日本における選択理論の第一人者である、柿谷正期先生は、これを発展させ、「他人の欲求充足のお手伝いをしながら、自分の欲求充足をすること」と定義している。

- 落伍者なき学校

- 「落伍者なき学校」(原題:Schools without Failure,1969年)はウィリアム・グラッサー博士の書籍である。刊行当時は選択理論はまだコントロール理論という名称であったが、現状の学校システムの問題点を指摘し、その更正方法を提示している。日本ではサイマル出版会が刊行していたが、現在は絶版となっている。

- リアリティセラピー

- リアリティ・セラピー(現実療法)とは、選択理論をベースにしたカウンセリング手法である。リアリティセラピーが他の療法と大きく違う点は、過去ではなく現在に焦点を合わせ、より良い将来を選択するお手伝いをすることである。選択理論は、人が幸せな人生を送ろうとするなら、過去がどんなものであろうと、今を生き、今の情況で計画したほうが、より望む結果を手に入れやすいことを教えている。そのため、「リアリティセラピーは、効果のある療法といえる。リアリティ・セラピーの実践にあたっては、温かい信頼できる関係をクライアントと築き、クライアントの望んでいるものと、現在選択している行動を自己評価に基づいて、達成しやすい願望を手に入れる方法をともに考える。グラッサー博士の選択理論は、教育分野ではグラッサー・クオリティ・スクールの中核である。また、マネジメントの必要な領域では、リード・マネジメントを支える基本理念である。

- リアリティセラピーにおける3つの原則

- リアリティセラピーは次のような原則を基盤にしている。

1. 人は自分自身の行動に対して責任がある。 社会や遺伝や過去のせいではない。

2. 人は変わることができる。また、より効果的な人生を送ることができる。

3. 人は一つの目的をもって行動する。すなわち、彫刻家が素材を彫るように、

自分の環境を操作して自分の欲している心のイメージ写真に近づけようとする。 - リアリティセラピーの理論と実践

- 「リアリティセラピーの理論と実践」はロバート・ウォボルディング博士の書籍である。

リアリティセラピーとはどのようなカウンセリング技法なのかがまとめられており、

具体的な対話や例示を通して、カウンセリング手法を学ぶことができる。 - リード・マネジメント

- リード・マネジメントとは選択理論に基づくマネジメントであり、強制がない。クローフォード(Crawford,1993)はボス・マネジメントとリード・マネジメントを比較して次のように言っている。

- ロバート・ウォボルディング

- 米国ゼービア大学教授、教育学博士。著作に「リアリティセラピーの理論と実践」(1998年、アチーブメント出版)など。

- ロン・カールトン

- ロン・カールトンはウィリアム・グラッサー協会シニアインストラクターであり、空軍大佐である。

詳細

詳細